Ayer me desperté a las seis de la mañana. No por elección, ni por inspiración divina. Me desperté porque el dolor ya no me dejaba seguir en la cama. Quienes conviven con la fibromialgia lo entenderán: hay noches que no terminan nunca, y cuando por fin llega el día, una ya está agotada. Pero aun así… me levanté.

Me fui al baño, me aseé como pude, y preparé el café de cada mañana. Sé que el café no es lo ideal para una persona con fibromialgia, pero en mi caso es el pequeño empujón que me ayuda a abrir los ojos, a conectar con el día, a sentir que algo empieza. No es la solución mágica, pero es mi ritual. Y eso, cuando vives con dolor crónico, es más importante de lo que parece.

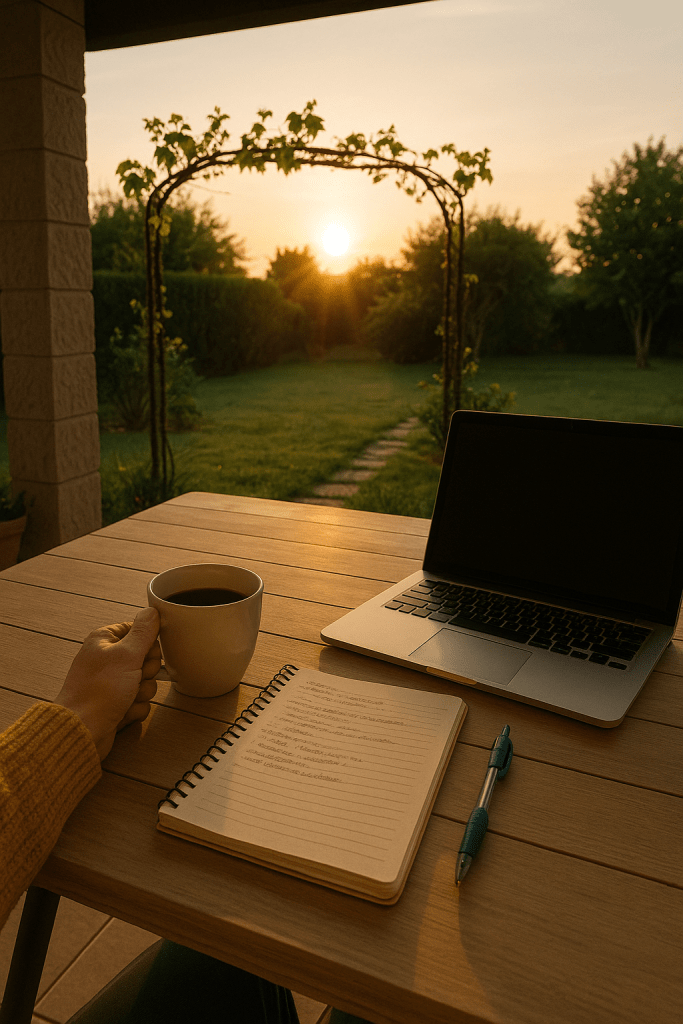

Aproveché que el sol aún no se había asomado del todo para salir al porche con mi café, el ordenador, mi libreta y ese estuche que siempre me acompaña: bolígrafos, rotuladores, lápices de colores… esas herramientas sencillas que, en mis manos, se convierten en salvavidas.

Me dolía todo. La piel, los músculos, la rodilla operada que aún no soporta bien mi peso. Estar de pie era un castigo. Pero quedarme en la cama habría sido aún peor. Así que me dije a mí misma, con esa voz que tengo que usar cuando la otra –la del miedo, la de la pena– quiere gritar más fuerte: Vamos, Malú. Que tú puedes.

Y pude.

Allí, bajo el porche, con el amanecer rozándome la cara y el cuerpo protestando por dentro, me puse a organizar mi día. No hago planes a largo plazo. No me sirve. Aprendí que en esta vida que me ha tocado, lo más honesto es planificar con lo que hay. Y lo que hay cambia cada mañana. Así que escribo lo que puedo hacer. Y lo que no, lo dejo en paz. Ya no me castigo por no llegar. Ya no me exijo como antes. Hago lo que puedo. Y eso, créeme, ya es mucho.

Después ayudé a mi madre, que convive con una demencia que avanza sin permiso. La ayudé a asearse, a prepararse el desayuno, y nos sentamos juntas en el jardín. Compartimos una charla de esas que no parecen grandes cosas, pero que se clavan en el alma. Y pensé: esto también es vida.

Durante la mañana, fui cumpliendo mis pequeñas metas: preparar la comida, corregir parte del libro nuevo en el que estoy trabajando, y jugar con mis cuatro gatos y mi perrita Shyra (sí, se escribe así: S-H-Y-R-A, con personalidad y carita de ángel). Ellos, sin saberlo, son parte de mi terapia diaria. Me arrancan sonrisas incluso cuando no me quedan fuerzas.

Después de comer, me rendí un ratito al aire acondicionado. Afuera el calor apretaba, y dentro, el sueño me pedía tregua. Así que me tumbé un momento, cerré los ojos sin culpa, sin ese látigo interno que tanto tiempo me acompañó. Descansar también es avanzar.

Por la tarde, seguí con mi rutina. Sin prisas. Sin metas inalcanzables. Solo con lo posible. Estuve en casa, con mi madre, con mi marido, con mi cuerpo que a ratos me grita y a ratos me deja ser. Y al final del día, aunque agotada, sentí esa satisfacción extraña que solo sentimos quienes sabemos lo que cuesta vivir cada día: he sobrevivido, sí, pero también he vivido.

Esto no es una lección de superación.

No quiero que me aplaudan por ser fuerte.

Quiero que sepas que, si tú también tienes días así, no estás sol@. Que si hoy no pudiste levantarte, también vale. Que si tu única victoria fue ducharte, es suficiente.

Pero si te levantaste con dolor, hiciste café, te sentaste al sol, y aún así escribiste una línea, sonreíste, planificaste, acariciaste a tu perrita… entonces, permíteme decírtelo: estás haciendo magia.

Y si yo pude ayer, tú puedes hoy.

La vida insiste, incluso cuando el cuerpo se rinde.

Y a veces, lo único que hace falta… es escuchar ese susurro que te dice bajito:

Vamos, que tú puedes.

Deja un comentario