La casa se sentía extrañamente silenciosa, como si el aire mismo, hubiese aprendido a contener el aliento. Laura, caminaba lentamente por el pasillo, tocando con los dedos las paredes que, alguna vez, vibraron con risas y pasos ligeros. Ahora, el eco era otro: un susurro triste, que parecía contar la ausencia.

Habían pasado meses, desde que su perro Max se había ido y, aunque la tristeza, aún pesaba en el pecho, había algo, que comenzaba a florecer en ese vacío: una esperanza tenue, pero real.

Max, no era solo una mascota. Había sido su compañero fiel en los días más oscuros, el único, que no juzgaba cuando las lágrimas caían sin consuelo, la presencia constante que suavizaba el dolor. Ahora, sin él, la soledad se había hecho más nítida, y el silencio, más denso.

Laura, recordaba las tardes en el parque, cuando Max corría libre, con esa alegría desbordante, que parecía contagiar a todo el mundo. Recordaba también, las noches en que él se acurrucaba a su lado, silencioso pero lleno de vida, sosteniendo su tristeza con la calidez de su cuerpo.

El dolor de la pérdida, era como un río subterráneo, que atravesaba cada instante, pero Laura, había aprendido que, ese río no solo arrastraba, sino también, moldeaba. Que en el fondo de ese agua turbia, había piedras pulidas por el tiempo, semillas de algo nuevo.

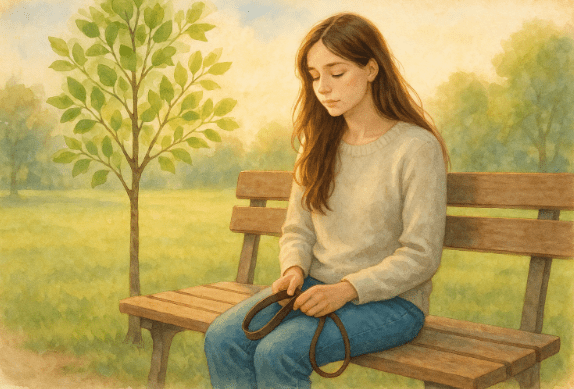

Un día, salió al parque con la correa que Max ya no usaba, sosteniéndola con cuidado, como si pudiera sentir su presencia en ese lazo inerte. Se sentó en el banco donde tantas veces había visto a Max correr hacia ella, y cerró los ojos para escuchar el viento, para buscar en el susurro del aire una señal.

En ese silencio, la esperanza apareció en forma de recuerdo: el día que Max había salvado a un niño que se había caído al río, el modo en que se acercaba cuando Laura lloraba, la manera en que su mirada parecía decir

“aquí estoy, no estás sola”.

Laura, entendió que, aunque Max ya no estuviera físicamente, su luz seguía encendida en esos momentos, en esas historias que ella llevaba en el alma. Que la ausencia, no era el final, sino un espacio abierto, donde el amor podía transformarse.

Decidió entonces, plantar un árbol en el parque, un lugar, donde la memoria y la vida se entrelazaran. Cada día, regaba ese árbol y hablaba con él, como si le contara a Max todo lo que sentía, todo lo que aprendía.

El árbol, creció lentamente, fuerte y silencioso, un testimonio vivo de que, la esperanza, puede nacer en el lugar más inesperado, incluso, después de la pérdida más profunda.

Laura, comenzó a escribir cartas a Max, mensajes que no necesitaban respuesta, pero que le permitían expresar, lo que el corazón guardaba. En esas cartas, hablaba de su tristeza, pero también de su gratitud, de la luz que Max había dejado en su vida.

Con el tiempo, esas cartas, se convirtieron en un libro, que compartió con otras personas que también habían perdido seres queridos, una guía delicada, para aprender a vivir con la ausencia y a encontrar la esperanza en ella.

El dolor seguía presente, pero ya no era una cárcel. Se había convertido en un lugar donde crecer, donde aprender a amar de formas nuevas y profundas.

Laura, entendió que la pérdida es un puente, no un muro. Que el amor no desaparece, solo cambia de forma.

Y así, en el susurro de las hojas del árbol y en la memoria de Max, la esperanza siguió brillando, suave pero firme, como una luz que nunca se apaga.

Deja un comentario